市水务局2023年“政府开放月”系列活动⑭丨带您走进米市渡水文站

信息明细属性为深化公众参与,持续打响“政府开放月”品牌,充分展示上海水文监测成果,有效搭建公众了解水文、理解水文、支持水文的互动平台,让公众更加直观地了解水文监测工作对城市防汛安全、河长制湖长制、水资源管理、水文现代化建设等方面的重要意义和作用,今天就让我们通过线上“云参观”形式,带大家一起了解下百年老站-米市渡站吧!

在被誉为“上海之根”的松江,黄浦江畔,矗立着一座百年老站-米市渡站,默默记录着黄浦江的潮起潮落,见证着水文发展历程,护佑着一方江河安澜。

米市渡测站站房(2021年)

米市渡站始建于1914年3月,测站设立之初,站名为“松江”,测站引进西方先进技术,采用英国“史蒂文斯”周记式自记水位计观测潮位;1918年起,开始连续观测降水量;1923年起,开始施测连续半个月以上的全潮流量,历史上还曾进行过泥沙、地下水等观测;1985年1月,上海市水文总站接管后,为提升其连续监测流量的功能,经过论证后在下游6公里处设立流量断面(即现在的松浦大桥水文站),积累了自1954年至今完整的流量长系列资料,实现了对黄浦江上游来水量的控制。目前作为国家基本水文测站、中央报汛站,米市渡站在上海水文站网中发挥着举足轻重的作用。

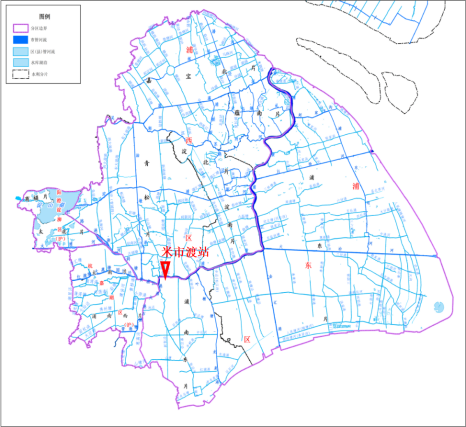

米市渡测站位置(2021年)

米市渡站建站后,经历过停测、恢复、迁移、更名,其管理隶属机构也多次变化。除抗战期间连续中断外,具有完整的水文资料近百年,观测数据直接反映了黄浦江水系不同历史阶段的河流水情。米市渡水文站建站百年间,所得到的潮位、流量、流速、泥沙等水文资料,经过统计与分析,先后为《黄浦江水文报告》(英文)(1916-1936年)、《黄浦江主要站高潮位频率分析》(1983年)、《黄浦江潮位分析》(1984年)等分析报告提供了基础支撑,在上海航运保障、流域防洪抗旱、水资源调度、农田水利建设、水利规划设计、河道整治、水资源保护利用等方面发挥着重要作用。

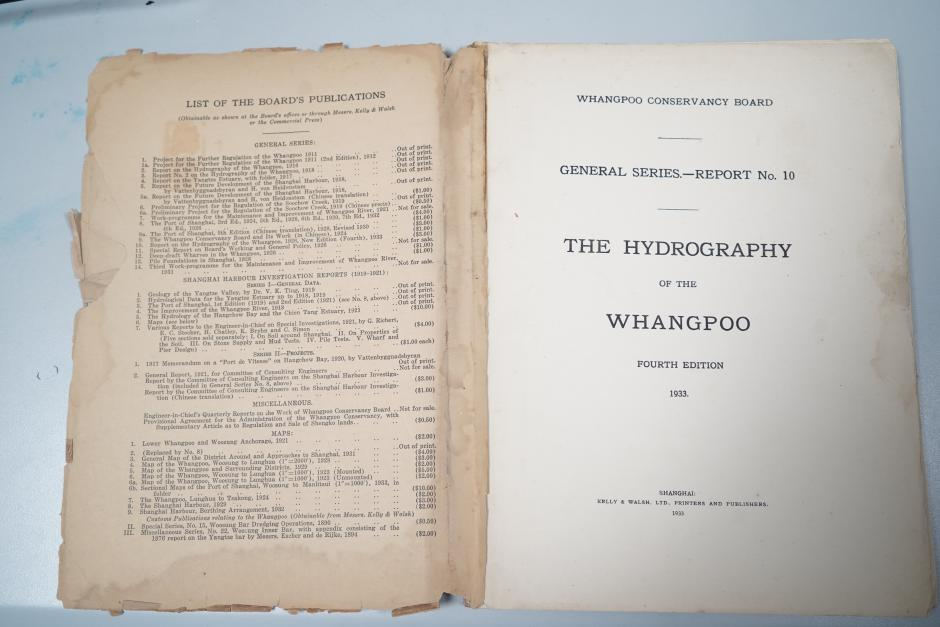

1933年《黄浦江水文报告》

米市渡测站历史迁移位置示意图

米市渡测站站房(1992年)

米市渡测站站房(2006年)

自记水位计操作台(1997年)

自记水位计操作台(2023年)

一代代水文人在米市渡站昼夜坚守,从驻站观测到无人值守、加密巡检、远程监控,他们用“忠诚、干净、担当”传承着水文精神之光。尤其在迎战历史上数次台风和暴雨过程中,护佑着一方江河安澜。比如,在2021年“烟花”台风中,上海水文人充分发挥防汛“耳目”“参谋”作用,第一时间赶赴米市渡水文站,检查水文设施设备工作状况以及现场水情,校核超历史水位数据,及时准确采集到4.79米的最高潮位,刷新该站2013年“菲特”台风4.61米的记录,为上级防汛部门提供及时可靠的数据支撑,为本市防汛抗台、防洪除涝、水资源管理积累了宝贵的历史极值信息,在保障城市安全、支撑流域防洪减灾、服务国家建设和经济发展中发挥了重要作用。

水文人迎战“烟花”台风(2021年)

奋斗百年路,启航新征程。站在两个一百年的历史交汇期,米市渡水文站将始终坚持“十六字”治水思路为指导,主动服务融入大局,坚决扛牢水文职责使命,加强水文监测预报分析,全面提升水文现代化水平,更加精准支撑水旱灾害防御,更加优质服务水环境水资源水生态水安全水文化治理,为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出应有贡献。